2025/07/24 17:21

Nishiwaga Pedals(にしわがペダルズ)の有馬です。

2025年7月販売開始のディストーションペダル 『Katakuri V2.B』のご紹介です。

現行販売しているハイゲインディストーションペダル『Katakuri V2』のBチャンネルのみを独立させたモデルです。

Katakuri V2のコンセプトや製品詳細については、下記ブログ記事でご確認ください。

https://nspedals.handcrafted.jp/blog/2024/04/23/105048

https://nspedals.handcrafted.jp/blog/2024/04/23/105048

『Katakuri V2.B』は、アンプライクなドライブサウンド且つミッドレンジにパワーを集中させたサウンドが特徴です。

余分な高音域をカットしているため、リードプレイにおいても音が細くならず、弾いていて安心感があります。

また、程よい低音感なのでハムバッカーピックアップのみならず、シングルコイルピックアップでも気持ちの良いドライブサウンドを奏でることができます。

BとRの違い

この記事を読んでいただいている方の中には、2chモデルの『Katakuri V2』とコンパクトモデルの『Katakuri V2.B』、『Katakuri V2.R』でどれにするべきか迷っているという方もいるかと思います。もともと、ハイゲインディストーションペダル『Katakuri』として2chモデルを製作しました。

このバージョンでは、現行の『Katakuri V2.B』の回路を基本として、別部品を使用することでハイゲイン側とロー~ミドルゲイン側の2chとしていました。

この時点で、自分の好みのサウンドに仕上げることが出来たと思っていましたが、別のペダルを試している中で、もう少し倍音感が強く激しさのあるサウンドが欲しくなりました。

そこで、製作し始めたのが『Katakuri V2』です。

『Katakuri V2』では、Bチャンネルは前モデルを踏襲、Rチャンネルでは倍音感のある激し目なサウンドを目指しました。

ここで、サウンドの違いについて話を戻すと、『Katakuri V2.B』と『Katakuri V2.R』は基本的なサウンドの方向性として近いものがあります。

これは、私の好きなサウンドを詰め込んだため近い方向性になっています。

大きな違いは、ゲイン幅と音の密度です。

ゲイン幅については、『Katakuri V2.B』の方が広く、軽めのクランチからハイゲインサウンドまでを守備範囲としています。

これに対して『Katakuri V2.R』は、ゲインの最大値を上げ、最小時から誰もが歪んでいると認識するレベルになっています。

サウンドとしては、方向性は近いですが、音の芯のサイズ感とそこに付いてくる歪みの層のようなもののサイズ感というか見え方が異なります。

『Katakuri V2.B』の方が、芯を中心に音がまとまっている印象です。

これにより、シングルコイルピックアップで弾いた際には、まとまった感じがあり安定感があります。

これに対して、『Katakuri V2.R』は音の芯に対してやや広がりのある歪みの層を感じます。

シングルコイルピックアップでは、『Katakuri V2.B』よりも荒々しさを感じます。

ただしこれがデメリットとなることはなく、ハムバッカーの場合では気持ちよいと感じる激しさになります。

したがって、方向性は近いものの『Katakuri V2.B』がそつなくこなす優等生タイプ、『Katakuri V2.R』がやや尖ったパラメーターの個性派タイプといえるかもしれません。

とはいえ、どちらも自分好みのサウンドなので、その日の気分で私の場合は使い分けています。

甲乙つけがたいため個人的におすすめなのは、2chモデルの『Katakuri V2』です。

色々なギターを弾き分ける方であれば『Katakuri V2.B』の方が安定感はあるかと思います。

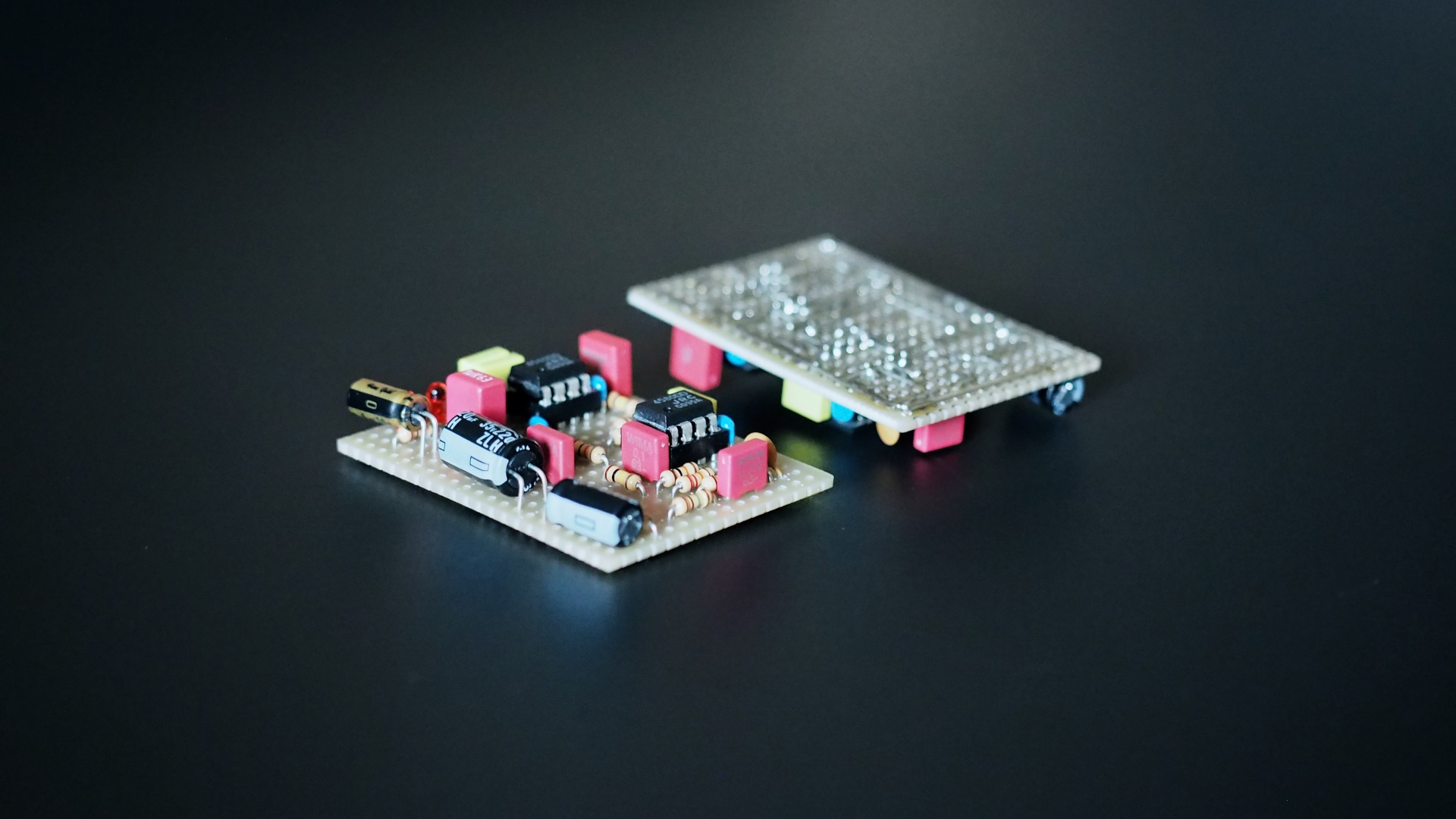

回路基板

回路と使用部品は、Katakuri V2のBチャンネルと同一です。

ケースサイズの違いにより基板サイズの変更が必要であったため、基板配線を新規で行っています。

基板配線、ケースサイズの違いはありますが、サウンドはKatakuri V2のBチャンネルと同等です。

どの製品でも共通していますが、Nishiwaga Pedalsではプリント基板は使用せず、ユニバーサル基板で部品を接続しています。

サウンドにそこまでの影響はないと言われることもありますが、立体感が生まれ、耳に刺さる鋭さを抑えた、温かみのあるトーンが魅力と感じています。

サウンドにそこまでの影響はないと言われることもありますが、立体感が生まれ、耳に刺さる鋭さを抑えた、温かみのあるトーンが魅力と感じています。

紹介動画

詳しいサウンドについては、動画でご確認ください。

動画の構成は下記の通りです。

00:00 オープニング00:27 サウンドチェック1(SSH Guitar,ハイゲイン)

01:16 サウンドチェック2(SSH Guitar,ミドルゲイン)

01:52 サウンドチェック3(SSH Guitar,ローゲイン)

02:31 サウンドチェック4(LP type Guitar,ハイゲイン)

03:08 サウンドチェック5(LP type Guitar,ミドルゲイン)

03:43 サウンドチェック6(LP type Guitar,ローゲイン)

04:16 サウンドチェック7(ギターボリューム可変)

05:15 入力電圧比較1

05:42 入力電圧比較2

06:20 コントロール可変 Gain

07:14 コントロール可変 Tone

【使用機材】

HH Guitar : HISTORY GH-S2

SSH Guitar : FUJIGEN EOS-FM-R

LP Type Guitar : HISTORY LH-10QM

Solid-State Amp : LINE6 FlextoneⅢ(Line6 Clean Ch)

Cable : MOGAMI 2524

Power supply : VITAL AUDIO POWER CARRIER VA-05 MKII

録音は、アンプの前にマイクを設置し行いました。

アンプは、モデリングアンプのLINE6 FlextoneⅢを使用しています。

アンプモデルは、Line6 Cleanです。

真空管アンプも所有していますが、ハイゲインの場合はこちらのアンプというかスピーカーとの相性が良いと感じています。

HH Guitar : HISTORY GH-S2

SSH Guitar : FUJIGEN EOS-FM-R

LP Type Guitar : HISTORY LH-10QM

Solid-State Amp : LINE6 FlextoneⅢ(Line6 Clean Ch)

Cable : MOGAMI 2524

Power supply : VITAL AUDIO POWER CARRIER VA-05 MKII

録音は、アンプの前にマイクを設置し行いました。

アンプは、モデリングアンプのLINE6 FlextoneⅢを使用しています。

アンプモデルは、Line6 Cleanです。

真空管アンプも所有していますが、ハイゲインの場合はこちらのアンプというかスピーカーとの相性が良いと感じています。

続いての動画は、カメラマイクの音声を利用して作成したカメラマイク録音版です。

ギターの生音が入ってしまいますが、こちらの方が実際に聴こえているサウンドに近いと思います。

ギターの生音が入ってしまいますが、こちらの方が実際に聴こえているサウンドに近いと思います。